吉野家が、ラーメン事業に本腰を入れてます。

同社のラーメン事業は、2024年に売上80億円(全社売上比率4%)。これを5年後の2029年に売上400億円(同 13%)、500店舗に拡大し、このために主に買収で400億円を投資する計画です。

ラーメンは既にレッドオーシャン。なぜ牛丼の吉野家が、全く畑違いのラーメン事業に進出するのでしょうか?

それは、牛丼で培ってきた力を活かせるからです。

最新号の日経ビジネス(2025.9.22号)で、吉野家ホールディングスの成瀬哲也社長が、狙いを語っています。

ラーメン店舗の規模は、牛丼『吉野家』や、同社が展開する『はなまるうどん』と同じ程度で、30〜50坪程度。これが回転寿司だと、300〜400坪必要です。つまり、これまでの店舗運営の経験が活かせるのです。

「ラーメンの価格」も理由の1つ。実は成瀬社長は、20年以上前から河村会長と「ラーメン、うらやましくないか」と話していたそうです。当時の牛丼は1杯280円。ラーメンの相場は1000円近く、フランスではなんと1杯2000円超。ラーメンは粗利が高く、世界市場も攻めやすいわけで、「よだれが出るくらい、うらやましかった」とおっしゃってます。

そこで第一歩として、2016年に煮干しスープのラーメンなどを展開する「せたが屋」を買収。その後も様々なラーメンチェーンを買収しています。

ラーメンは、地域ごとに嗜好は千差万別なので、各地域でファンを作る必要があります。そこで牛丼やうどんとは異なり、1つのブランドにこだわらずに地域に根付いた店舗を展開する戦略です。だからM&Aでビジネス拡大を狙います。

M&Aによる相乗効果は、実に多くのものがあります。

まず人材。店舗展開で一番苦労するのはマネジメント層の育成ですが、牛丼やうどんで身につけた店舗オペレーションは、ラーメンでも共通。同社なら、この問題は難なく解消できます。

吉野家には研修体系も揃っています。店舗運営に必要な知識(地域によって大きく異なる衛生の基礎や労務法規など)も共有できます。

システムも共有できます。1日の売上、食材の発注量、原価率などのデータは即座に出せますし、従業員の給料、労務管理などのシステムも共有できます。

吉野家は現場に根付いた顧客目線で、かなりの時間をかけて周到に、ラーメンによる多角化戦略を練り上げてきたことがよくわかります。

「なんで牛丼からラーメン? 思いつき?」と勘違いしますが、吉野家の戦略は、戦略的かつ実践的に考え抜かれているのです。

同社の戦略は、戦略論のセオリーに忠実です。このことがよくわかるのが、この本です。

アンゾフ著「企業戦略論」

1965年の出版なので、60年前に書かれた、経営戦略の古典です。

「変化が激しいビジネスの世界で、そんなに古い本が役立つの?」と思うかもしれませんが、本書には、現代でも通用する戦略の考え方が詰まってます。

本書の冒頭で、アンゾフはこう述べています。

「企業はその資源や商品をサービスに変え、それを顧客に”販売する”ことによって見返りを得るというプロセスをとおして、その目標を探求する」 (p.5より引用)

吉野家も牛丼1本に絞り込み、強みを磨き続けました。1980年代の経営危機後は、牛丼で育てた強みを活かし、「はなまるうどん」などに事業を多角化して、商品を顧客に販売し続けて成長してきました。

そして現在、さらなる成長を模索しています。

「戦略的意思決定のモデル」の章では、戦略を作り出す方法をこう述べています。

「(1)一連の目標を設定すること、

(2)企業の現状と目標との差(“ギャップ”)を見積もること

(3)一つあるいはそれ以上のアクション(戦略)を考え出すこと

(4)このようなアクションを、それぞれの”ギャップ縮小特性”に照らしてテストすること」(p.32より引用)

これは一般に「ギャップ分析」と呼ばれている方法です。

吉野家も、「さらなる成長のためには、牛丼やうどんだけでは不十分」と考えました(上記(1)/(2))。

そこで単価が高く「よだれが出るくらいうらやましかった」ラーメンに目をつけました(上記(3))。

しかしラーメンの知見がないので、2016年に「せたが屋」を買収し、ラーメン事業の経験を積み重ね始めました(上記(4))。

アンゾフは、こうも言っています。

「長期にわたって収益性を維持するためには、企業はそれ自体の革新を図り続けなければならない。すなわち新しい資源を注入し、新製品と新市場を開発しなければならないのである。」(p.62-63より引用)

吉野家はラーメン事業の可能性を理解して、400億円という資金と自社リソースを注入して、ラーメン事業を本格的に立ち上げようとしています。

では、吉野家は全社で見ると、いかに成長を狙っているのでしょうか?

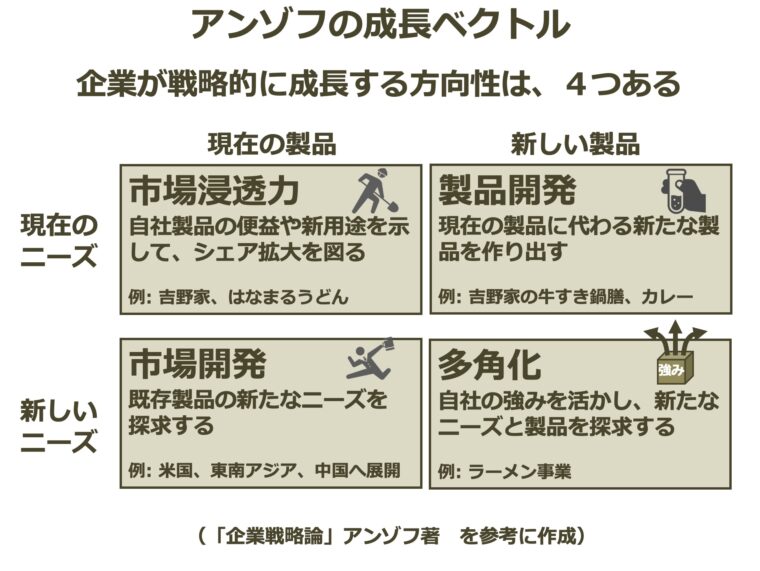

アンゾフは本書の「戦略の概念」という章で、企業が進んでいる方向を示す「成長ベクトル」という有名な概念を提示しています。

「成長ベクトルというのは、現在の製品-市場分野との関連において、企業がどんな方向に進んでいるかを示すものである」(p.136から引用)

それは次のような図です。

補足説明すると、こうなります。

■市場浸透力(現在のニーズ + 現在の製品)

自社製品の便益や新用途を示して、シェア拡大を図る。同社では、牛丼の吉野家やはなまるうどんでの、様々な新しい販売施策がこれです。

多くの企業は、こうして「今の事業を拡大することに全力を注げば、ウチの会社は成長するはずだ」と考えているのではないでしょうか?

しかしこれだけではそのうち残念ながら衰退します。「現在のニーズ+現在の製品」で戦っている限り、その事業は必ず寿命を迎えるからです。

そこで新たな成長戦略を考えて、実行することが必要です。これが次の3つです。

■市場開発(新しいニーズ + 現在の製品)

既存製品の新たなニーズを探求する。同社では、吉野家やはなまるが米国、東南アジア、中国へ展開しているのがこれです。

■製品開発(現在のニーズ + 新しい製品)

現在の製品に代わる新たな製品を作り出す。同社では、吉野家の新メニューである牛すき鍋膳やカレーがこれです。

■多角化(新しいニーズ + 新しい製品)

自社の強みを活かし、新たなニーズと製品を探求する。同社では、ここで紹介したラーメン事業がこれです。

こうして改めて整理してみると、吉野家は経営戦略の王道に則って、長期的な視点で成長戦略を考えて、着実に実行していることがよくわかります。

一見、突飛に見える吉野家のラーメン事業への挑戦は、経営戦略の基本に沿って忠実に考えた結果なのです。

御社では、成長戦略を考えていますでしょうか?

■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。