「餃子の王将」が絶好調です。

2025年3月期の売上は1110億円で過去最高を更新。営業利益も109億円で15年ぶりに最高を更新、営業利益率は9.8%で、業界平均5-6%を大きく上回っています。

中華チェーン業界は激戦区です。日高屋、幸楽苑、バーミヤン、さらに似た名前で全く別敬礼の「大阪王将」もあります。

こんな中、原材料費や人件費高騰で各社は価格を引き上げています。

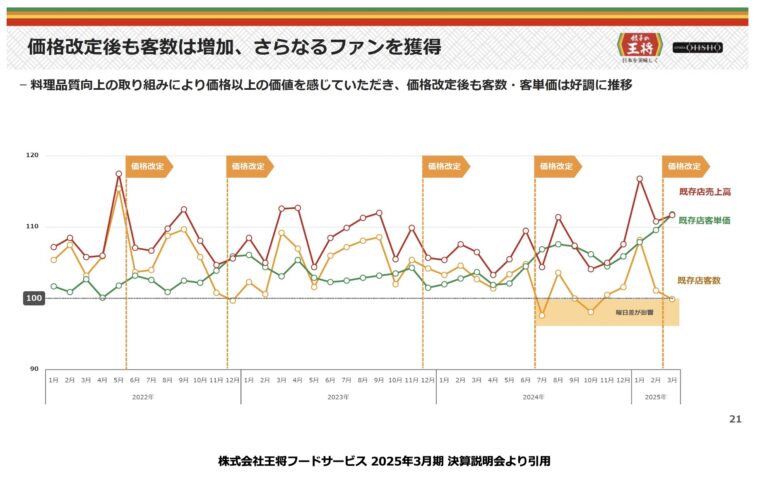

餃子の王将も2022年から3年間で5度の値上げを行いましたが、客離れしませんでした。図のように既存店の客数は成長が続き、既存店の客単価もアップ。結果、既存店の売上もアップしました。

日経ビジネス2025.9.29号では、この餃子の王将を特集しています。この記事では、銀座の王将が好調な理由として

・「ぎょうざ倶楽部」という会員カード発行枚数が132万枚。結果、売上のロイヤル顧客比率が20%。通常の飲食店は5-10%なので顕著に高く、熱狂的ファンがいる

・来店客と店員の交流が活発。従業員を重視し、2025年からは大卒初任給は30万円に引き上げて業界トップクラス

・人材育成にも力を入れている。コロナ禍では料理や店舗運営の底上げをする研修を強化。調理工程を解説した動画コンテンツも充実させ、接客研修も実施

・渡邊直人社長は「今来ているお客様を逃さないことをずっと意識してきた。新しいお客様ももちろん大事だが、囲い込んだお客様の来店頻度を高めることで客数を伸ばすのが、業績を挙げる一番の方法」と述べて、人の投資に加え、この10年で設備に350億円投資してきた

・現在、国内に724店舗展開。渡邊社長は、店を数多く展開するよりも、お客様の満足と従業員の育成を通じたサービスの向上を重視

…といった点が挙げられています。

ただこれは、最新マーケティングのセオリーからすると一見外れているようにも見えます。

経営学者バイロン・シャープは著書『ブランディングの科学』で、「市場シェアが低いほど、顧客離反率が高くなる」という「ダブル・ジョパディの法則」を紹介しています。

実際、様々な業界で顧客離反率を調査すると、確かにシェアが高いブランドは顧客離反率が低く、逆にシェアが小さいブランドは顧客離反率も高いのです。

ちなみに「ジョパディ(Jeopardy)」とは「損失の危険」という意味です。これが「ダブル(二重)」、つまり「シェアが低いブランドは、顧客が少ないだけでなく、顧客ロイヤルティも低いという二重苦を背負う」ということです。

バイロン・シャープは「顧客が離反するか否かは市場シェアの大きさ次第なので、企業はコントロールできない。しかし企業は新規獲得の努力はできる。だから、顧客離反の防止よりも、新規顧客開拓に注力するのが正しい」と述べています。

さて、餃子の王将は売上1100億円で、外食業界の中でも特に大手ではなく、中堅です。

バイロン・シャープの主張に基づいて考えると、ロイヤル顧客を重視して囲い込むよりも、新規顧客獲得を重視する施策の方が、有効に見えます。

しかし餃子の王将はロイヤル顧客が多く、値上げをしても顧客が離れません。そして業績も好調です。餃子の王将では、ダブル・ジョパディの法則が成立していないようにも見えます。

いったい何が起こっているのでしょうか?

実は、これはちゃんとロジカルに説明できるのです。

もともとダブル・ジョパディの法則は、機能的に似ていて代替可能なブランドが多いカテゴリー市場の場合にあてはまります。

ここで「カテゴリー」という言葉が出てきましたが、カテゴリーとは、顧客が何か買おうとした時に、顧客が比較するモノ同士をグループ化したものです。

たとえば「外出先で食事したい」という場合、カテゴリーは「外食市場」です。

しかし成熟したあるカテゴリーの中に、別物っぽいサブカテゴリーが登場して、顧客がそのサブカテゴリーを認知するようになると、そのサブカテゴリーが成長するのです。

そこでこの視点で、餃子の王将を分析してみましょう。

ここで参考になるのが、株式会社スパコロが2022年6月に発表した「餃子の王将は実際どのように利用されているのか」というレポートです。

このレポートは、東京都在住の15~69歳4,857名を対象に、餃子の王将について調査しています。

まず、餃子の王将の認知率は82.5%、利用経験率61.1%、現在の利用率は23.8%です。

認知率はかなり高く、利用経験率も高いですね。

さらに「餃子の王将を1年以内に利用した」という顧客のうち、「餃子の王将に代わって選んだり、どちらを利用するか迷うお店はありますか?」という質問には、「ある」は69.3%。一方で、「ほとんどない」は30.7%です。

つまり3人に1人は、他のブランドと比較せずに「餃子の王将一択」です。

ちなみにモノを買う際に、商品を絞り込む理由や状況のことを「カテゴリー・エントリー・ポイント」(略してCEP)と呼びます。

通常のCEPでは、「お昼を食べたいなぁ」みたいなCEPがあると、「今日のお昼は、大戸屋か、吉野家か、はま寿司だな」みたいな選択肢がお客の脳内に浮かんだ後、「うーん。大戸屋かなぁ」みたいな感じで、確率的にどれかに決まります。

これが餃子の王将の場合、「ビール+餃子で、一人でサクッと飲みたいなぁ。じゃぁ、餃子の王将だな」みたいなCEPで、餃子の王将が一択で決まることが結構ある、ということなのです。

確かに巨大な外食市場全体で見ると、餃子の王将はごく一部のシェアしか取れていません。さらに激戦区の中華チェーンに絞り込んでも、有力なチェーン店が沢山あります。

しかし「ビール+餃子で、一人でサクッと飲みたい」といったようなサブカテゴリーでは、全国に748店舗展開し、1110億円の売上がある餃子の王将は、圧倒的なリーダーです。

言い換えれば、

「ビール+餃子で、一人でサクッと飲みたい」≒王将

となっているのです。ちょうど「宅配便=クロネコヤマト」みたいな感じですね。

餃子の王将は、このサブカテゴリーでトップシェアなので顧客離反も少ないのです。トップシェアなので「ぎょうざ倶楽部」というロイヤル顧客施策が有効で、ロイヤル顧客が売上の20%を占めているのです。

こうして見ると、餃子の王将はダブル・ジョパディの法則にピッタリとハマっていることがわかります。

ポイントは、「ビール+餃子で、一人でサクッと飲みたい」というように、顧客から見たカテゴリーを考えることなのです。

マーケティング理論を深掘りして考えると、いろいろなことが見えてきますね。

■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。