「日本的経営は人を大切にする」と言われ続けてきましたが、現実には大多数の日本企業は、人材育成に投資してません。

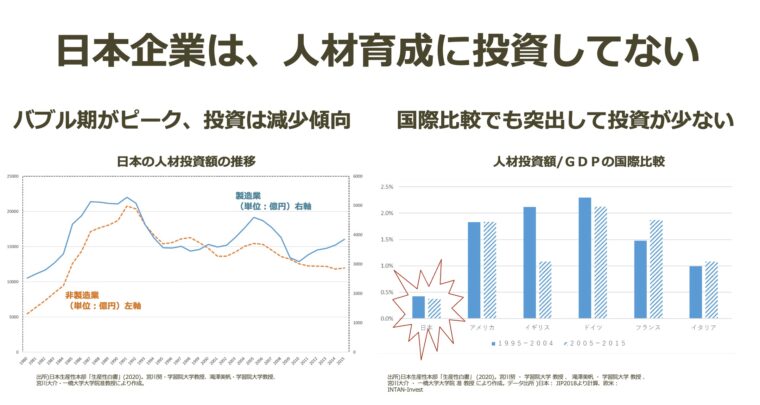

人材育成投資は、バブル期の1990年がピーク。その後は減少し続けてます。また国際的に見ても、日本企業は突出して投資は低いのです。

私は日本IBMで退職直前の2年間、人材育成部長として社員育成を担当しました。その後は独立して十数年間、大企業を中心にマーケティングやマネジメント研修を提供しています。

有り難いことに、どのお客様も問題意識が高く人材育成に投資しており、協業を続けています。

しかしこうした企業は、日本全体で見ると例外だ、ということです。

実際に私も、「新入社員研修の後は、研修を受けたことがないですね」という中堅社員の方や、「10年前の管理職昇進時に、一斉研修を受けたのが最後です」という部長さんの話をよく聞きます。

つまり多くの日本企業は、人材育成は実質、ほとんどやっていません。

しかしこういうと、決まってこんな反論があります。

「いやいや、日本企業はOJTで人材育成をやってるから!」

OJTはオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略。「現場の仕事を通じて人を育てよう」という考え方です。

確かに、日本企業の人材育成は、OJT中心なのです。

厚生労働省の「令和5年度 能力開発基本調査」(常用従業員30人以上を雇用する7,300企業、従業員28,400人をサンプリング)によると、

OJT重視企業は、78.5%

OFF-JT重視企業は、21.1%

…です。

日本企業は、現場主義。「やっぱりOJTでしょ」というわけですね。

でもOJTは機能しているのでしょうか?

やや古い調査ですが、平成26年に独立行政法人 労働政策研究・研修機構が出したレポート「人材マネジメントのあり方に関する調査」に、「近年の管理職に不足している能力・資質」という項目があります。

突出して管理職に不足している能力は…

「部下や後継者の指導/育成力(傾聴・対話力)」。

企業(n=1,003)の61.7%、正社員ミドルマネジャー(n=4,227)の64.9%が「不足している」と回答してます。実に2/3。大多数です。

こんな状況で、OJTは大丈夫なのでしょうか?

そもそも人材育成上の課題は、何なのでしょうか?

2014年に同団体が出したレポート「人材マネジメントのあり方に関する調査」の中で、「企業の人材育成上の課題」という項目があります。課題のトップ4はこうなっています。

【課題1位】

「業務多忙で、育成の時間的余裕がない」

(正社員若年層 49.3%/中堅層 64.0%)

まさに「忙しい上司は、部下を育てる時間なんてない」なんですね。

【課題2位】

「上長などの育成能力や指導意識が不足している」

(正社員若年層 48.0%/中堅層 61.3%)

つまり「上司も部下の育て方がわからない」のです。確かに上司自身も育てられたことがないのでしょうから、育て方はわからないかもですね。

【課題3位】

「人材育成が計画的・体系的に行われていない」

(正社員若年層 37.3%/中堅層 41.3%)

「全社的な人材育成戦略も施策もない」ということです。実際に「人材育成は、研修サービス会社にフルアウトソース(=丸投げ)」という会社も少なくありません。

【課題4位】

「人材育成を受ける社員側の意欲が低い」

(正社員若年層 26.7%/中堅層 30.7%)

こうした状況で、社員も研修を嫌がっています。

こうしたことを踏まえると、

実践的で現場主義で進めているOJTは、多くの場合、上司は何もできずに、部下本人に丸投げ状態。自分で学ぶ人は学ぶが、学ばない人は放置

という実態が見えてきます。

「OJT」の実態は、戦略なき場当たり的人材育成。多くの場合、破綻しています。

人材育成の現場丸投げは、もはや限界なのです。

そもそも人材は、企業の競争力と成長を生み出す大切な経営資源です。本来、経営課題として取り組んで、投資すべきなのです。

考えてみれば当たり前のことです。

なんで、できなかったのでしょうか?

実はこの35年間、人材育成はコスト削減対象でした。

1990年のバブル崩壊で、多くの会社で「企業の存続」が最重要課題になり、新規事業開発や人材育成の予算は真っ先に削られました。

しかし人材育成は必要です。そこで「OJTでやろう」となり、人材育成予算は削られ続け、新入社員研修など必要最小限のものになりました。

これが様々な弊害を生み出しています。たとえば…

■10年くらい前から新規事業に挑戦する企業も増えましたが、なかなかうまくいっていません。

■社員のやる気(エンゲージメントスコア)も下がり続ける一方。多くの企業が有効な手を打ててません。

これらの現象は、人材育成のコスト削減と表裏一体なのです。

企業のお話しを伺うと、顧客視点が完全に欠如してたり、新規事業で押さえるべきポイントを外した新規事業戦略は、実によく目にします。これではなかなか成功できません。私は、新規事業失敗の多くはマーケティング知識不足が原因だと感じています。

また、社員のやる気低下は、経営幹部やマネジャーに、本来必要なマネジメント知識が不足している要因が多いように感じています。

たとえば「心理的安全性」の正しい概念を理解してないマネジャーや経営幹部に驚かされることが、よくあります。

「全体会議で部下達に『イノベーションをどんどん進めろ』と一喝してやりました!」と自慢げに話す経営幹部にお目にかかったことがあります。この方は、ご自身の行動が、組織の心理的安全性を著しく下げてしまい、イノベーションの創発を阻害していることに全く気付いてません。

これも、OJTという戦略なき場当たり的人材育成の結果です。人材育成を通じた知識武装の投資を怠った結果、経営幹部もマネジャーも、自分の知識不足が問題の原因を生んでいることを、自覚してないのです。

だからビジネスの諸問題の原因もわからず、有効な手も打てない、という悪循環に陥っているのです。

では、どうすればいいのでしょうか?

対応策はいくつかあります。今回は3つご紹介しましょう。

①経営戦略と一体化した人材育成戦略を策定する

人材育成は、人事部門だけに任せるにはあまりにも重要な経営課題です。人材育成は、経営の最優先課題として、人事部門の一施策ではなく、経営陣主導で計画的に策定し、進めることです。

②OJTとOFF-JTを組み合わせて実施する

日本企業の8割はOJTを行っていますが、管理職の指導力・育成力不足と業務多忙により、十分に行われていません。

そこでOFF-JT(業務を離れて座学などで学ぶ場)も行って、学んだ事をOJTで実践しつつ、仕事で得た気づきをOFF-JTの学びで深めます。

つまり外部のプロの力も借りながら、社員主導でOJTとOFF-JTを組み合わせて、実施できる環境を作ります。

③学びの習慣化が図れる環境を作る

私がIBM社員時代、人材育成部長として、単発で素晴らしい研修をやっても定着しないことに悩んでいました。

これを解決するヒントが、心理学者エビングハウスが提唱した「忘却曲線」でした。

人は学習しても全て覚えられません。必ず忘れます。

エビングハウスによると、1日後には学んだ内容の2/3は忘れます。この時に復習すれば、全て思い出せます。

でも1日経つと、1/2を忘れます。この時に復習すれば、また全て思い出せます。

さらに1日経つと、忘れているのは約4割に減ります。

こうして反復復習を繰り返せば、人間の脳は記憶を定着できるのです。つまり、学びを思い出す環境を作ることで、学びは定着します。

そこで私が人材育成部長だった時は、必ず業務直結型で研修を行い、学んだことは、受講生が必ず実務で実践できるような工夫をすることで、学びの定着を図りました。

独立後はこれを進化させ、実務に即したワークショップ研修を6〜12ヶ月間継続して企業様に提供することで、習慣化を通した学びの定着による行動変容を促しています。

さらに『永井経営塾』では、毎週、様々なマーケティングやマネジメントの学びのコンテンツをオンラインでお届けすることで「学びの習慣化」ができる環境をご提供しています。

いまや「OJT」という場当たり的な人材育成は破綻しています。

そして貴重な人材という経営資源を活かすには、人材育成は必須です。

日本企業の人材育成は、生まれ変わる必要があるのです。

■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。