私は30代までかなりビールを飲んでいましたが、一切飲まないようになってからもう10年以上が経ちます。

ビールのテイスト自体は好きですし、気の合う仲間との宴会も好きなのです。でも年数回程度、時たま参加する宴会ではいつもウーロン茶です。同じような方は多いのではないでしょうか?

そういうわけで私は最近、アルコール度0%のノンアルビール「アサヒゼロ」を飲んでいます。

これまでまずいノンアルビールが多かったのですが、アサヒゼロはアルコールが入っていないことを除けば、ビールと全く同じ。かなりおいしいのです。毎晩晩酌しても、健康上は問題ありません。

ちなみに、お酒を飲めない人は2つのタイプがあるようです。

①お酒は一切身体が受け付けないので、飲まない

②お酒自体や好きなのだけど、理由があって飲まない

私は②ですね。

日本は少子高齢化社会です。

高齢化が進むと、いろいろな事情で、あまり大量に飲み食いできなくなります。社会全体で「胃袋の総量」が急速に減り続けているのです。

つまりアルコールだけに頼っていると、ビール会社はジリ貧です。

そこでアサヒビールは、これまでほぼノータッチだった「お酒を飲めない人たちの市場」に目をつけ、かなり戦略的に攻めています。

マーケティングの基本は、STP(セグメンテーション、ターゲッティング、ポジショニング)を考え抜き戦略を決めた上で、その戦略を4P(製品戦略、価格戦略、販促戦略、チャネル戦略)で展開することです。

アサヒビールの戦略は、実に見事にこの基本を行っています。学びも多いので、今回はこの挑戦を紹介したいと思います。

従来のビール会社は、「ビールをよく飲む人」を中心にビジネスをやってきました。

1980年代にアサヒビールが大ヒット商品『スーパードライ』を立ち上げた時は、「ビール通」(がぶ飲みする人)を初期ターゲットに狙って、ジャーナリストの落合信彦氏(落合陽一さんのお父様)を登場させて「新しいビール通は、この味を選んだ。アサヒ・スーパードライ」というTV CMを流しました。

アーリー・アドプターを制覇し市場認知を獲得すると、今度は「スーパードライの新しい味が、ビールの流れを変えた!」と言うメッセージを出して、ビール市場全体の制覇を図りました。

ビールを飲む人が多かった時代には、これは実に有効な戦略でした。しかし今はこの市場は縮小し続けています。最近は「アルハラ」と言う言葉も登場して、世の中は大きく変わっています。このやり方を続けても、ジリ貧ですよね。

そこでアサヒビールが取り組んでいるのが「スマートドリンキング」(スマドリ)と言うプロジェクトです。スマドリとは「飲む人も飲まない人も、みんな飲みトモ。一緒に楽しもう!」ということです。

アサヒゼロも、この「スマドリ」プロジェクトの一環です。

そこでアサヒゼロでは、マーケティングの基本であるSTPがどうなっているか、見ていきましょう。

まずアサヒビールは「アルコール離れ」という変化を前向きに捉えて、「お酒を飲む・飲まない・どちらでもいい」という新しい視点から市場を再定義しました。

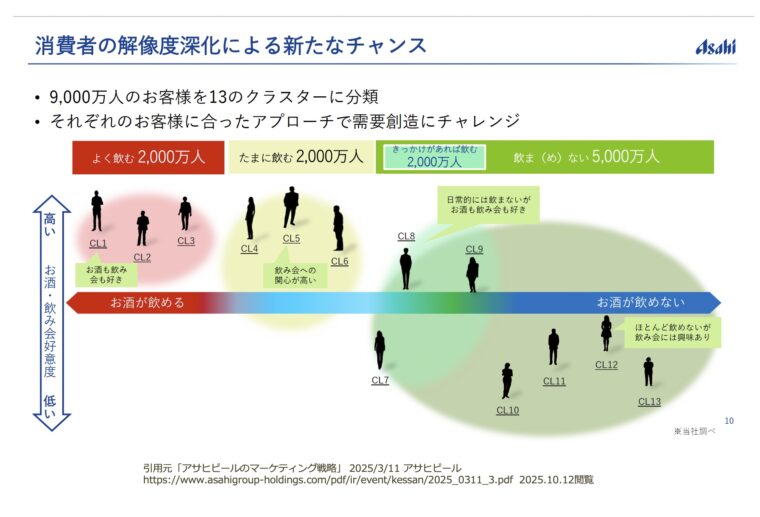

日本人9,000万人を分析し、ライフスタイルと飲酒傾向から、3グループ・13クラスターに分類したのです。

・よく飲む 2,000万人

・たまに飲む 2,000万人

・飲(め)まない 5,000万人 (きっかけがあれば飲む 2,000万人 + のめない 3,000万人))

この中で、アサヒビールは、ビールを積極的に飲んでいないけど「きっかけがあれば飲む層(2,000万人)」に注目しました。具体的には、こうなっています。

■メインのコアターゲット →図のCL8

「普段はあまり飲まないが、飲み会や雰囲気は好き。酔うのは苦手」

→施策:「飲めない人でも参加できる場」を創出して、共感を醸成していく

■サブターゲット →図のCL12

「ほとんど飲めないが、飲み会には興味あり」

→施策:メインのコアターゲットの施策で、こちらもカバーする

つまりアサヒビールは「ビール好き」ではなく、「人と楽しむことが好きな人」を狙いました。価値感でターゲットを定義したのです。

このターゲットに対して、アサヒビールは、スマドリプロジェクトで様々な「新しいビール体験」を仕掛けて、ブランド認知を広げています。

■「ワークビールバランス向上プログラム」(企業向け)

「ワークビールバランス研修」は、アサヒビール社員が企業に出向いて、適正飲酒セミナーやアルコールパッチテストを行います。

「出張ノンアル・ビアスタンド」では、日頃頑張っている社員に会社が報いるために、オフィス内に期間限定のバーを設置し、気軽にスマドリ体験ができます。ノンアルだから、社内でもOKです。

■『アサヒゼロをジャッジ!』イベント(東京・大阪・愛知・福岡で開催)

アサヒゼロとおつまみのセットを200円で提供して、満足度を「承認」「非承認」を選びます。「承認」なら試飲缶1缶提供、「非承認」なら全額返金ですが、東京会場では9割が満足という結果でした。

これらの活動は、単なる販促ではありません。「ノンアルでビールの新しい楽しみ方ができますよ」という新たなポジショニングを、消費者の頭に植え付けることを狙っています。

ちなみに今月、ある企業様のマーケティング研修で受講された方々(20〜40代)に確認したところ、半分以上の方が「スマドリ」という言葉をご存知でした。認知がかなり広がっていますよね。

この戦略は、このようなSTPになっています。

【(S) セグメンテーション】

日本人9,000万人を3グループ・13クラスターに分類して、飲酒傾向を把握した

【(T) ターゲティング】

飲まないが雰囲気を楽しみたい」層(約2,000万人)をコアターゲットに設定した

【(P) ポジショニング】

「飲まなくても楽しめるビール体験」という新しい意味づけを構築する

4P(製品戦略、価格戦略、販促戦略、チャネル戦略)も、このSTPに沿って忠実に展開しています。

この戦略は、単に市場シェアを奪うものではなく、「飲む人」と「飲まない人」の間に新しい市場を創る戦略です。ビールを飲む人でも「ちょっと今日は飲みすぎたな。明日を考えて、このあたりでアサヒゼロに切り替えよう」といった飲み方もできるわけです。

売れる商品を生み出す秘訣は「みんなが欲しがっているけど、ありそうでないもの」を提供することです。

アサヒビールは、まさに「空いているポジションを見つける」というポジショニング理論を実践しています。

アサヒビールは、中期的にスマートドリンキングを売上1,000億円市場に育てると宣言しています。そのために2025年は100億円を投資します。市場の変化をとらえて、実に戦略的に動いています。

人口減少・健康志向の時代に、ビール会社の立場であえて「飲まない人を顧客にする」という戦略を打ち出し、「お酒を飲まない人にも、楽しむ場を提供しよう」と挑戦するアサヒビールの取り組みは、マーケティングの本質を体現したものであり、多くの企業に参考になると思います。

【参考文献/資料】

・「アサヒビールのマーケティング戦略」 2025/3/11 アサヒグループホールディングス公式IR資料

・日経MJ 2025/4/23 『ノンアル次の一手は 酒の延長でない商品開発』

・日経MJ 2025/4/20 『「ノンアルはノン」派にノン』

■当コラムは、毎週メルマガでお届けしています。ご登録はこちらへ。